动乱时期开始那年我十岁,一觉醒来,突然发现满街涌动着戴着红卫兵和红小兵袖章的青少年,到处刷大字报和标语,不过行为还算文明。过了些日子开始大串联,到处是红卫兵接待站,吃饭不要钱。再后来,以“破四旧”的名义打砸抢抄,狼烟四起。学校停课,老师们挨斗,正常上课的时间越来越少,学校已经放不下一张安静的课桌了。稀里糊涂地过了两年后升入初中,每个学期走“五七”道路,学工学军学农,去工厂进军营下农村,一个学期下来上不了几天课。连物理化学课本都改为“工业基础知识”,生物叫“农业基础知识”。进入高中后,动乱依旧,学校成立了木工厂和压电陶瓷喇叭厂两个工厂,我们轮流去那里学工,高二那年我们五人学工小组做成了一张小课桌,这就是高中三年取得的最大成绩。

1974年4月,邓小平率中国代表团赴美参加联合国大会,发表惊艳世界的演讲。并开始在国内进行整顿。在高中即将毕业的时候,风传要恢复高考,学校里闻风而动,对毕业班讲,想参加高考的留下补习功课,不想考的毕业离校。上大学是我从小的宿愿,自然留下来继续学习,老师们也意气风发,全力为我们补课。那时临沂一中师资很棒,比如教我们物理(工业基础知识)的老师就是淸华大学毕业的。此时,老师们似乎英雄找到了用武之地,竭尽全力为我们补课。然而好景不长,前后不到一个月,补习戛然而止。况且功课欠账太多,一个月也补不过来。这样的中学读书经历预示了后来高考对我们来说有多么困难。尤其文科所考的历史和地理根本就没学过。

时期不仅在校期间学不到知识,读书自学也无书可读。特殊时期前出版的书都是“大毒草”,特殊时期期间鲜有可读性的书出版,除了鲁迅的书,读过有印象就是《金光大道》,郭沫若的《李白与杜甫》。特殊时期后期比较著名的就是姚雪垠写的《李自成》,这本小说完全按照“三突出”的创作原则,把李自成写成革命英雄的形象,读起来颇感滑稽。这期间读过的书里还是家里保存的范文澜所著《中国通史》收获最大,后来高考历史卷得了高分,这套书功不可没,每当回想高考都从心里感谢这套书。

1974年冬天,在经历高考美梦破灭之后两个多月,顶着漫天大雪,坐着解放牌卡车到莒南县坪上公社上峪子村“上山下乡”,成为没有知识的“知识青年”。时值农闲,但修大寨田,建水库的农田基本建设工程如火如荼。没有任何机械,全凭双手和双肩,我们这群“一颗红心干革命,敢叫日月换新天”的知青,第二天就开始上工地,一天下来,真正懂得了什么叫又苦又累。时间-长,身体的劳累,生活的艰苦击败了初到农村时的浪漫情怀。知青的艰苦不仅在物质上,更在精神上,那时的农村基本上是文化沙漠,根本没有书刋可读。下乡时带来的一本鲁迅文选反复读了好多遍了,满村里也找不到一本书。我当时是知青组长,相当于生产队长,享受参加公社召开的三级干部会议(公社、生产大队和生产队),可以蹲在公社的院子里,吃一顿白菜饨粉条。每次开会最吸引我的是公社办公室里有报纸和《红旗》杂志可看,每次会后都把报夹上报纸的每个版面仔细看一遍,时间长了和公社办公室的人熟络了还可以把红旗杂志借回来看,因此,那时候总盼望着公社开三级干部会议。

在莒南当知青近一年后,被推荐到山东蒙阴建材七0一矿当工人。这个矿是一个新建的矿山,我们进矿时还在建设中,新招的工人都是知青。虽然矿山地处沂蒙山区的深山之中,但从农民到工人的转变,还是给大家带来对未来更多的美好憧憬,虽然工作和生活条件依然艰苦,大家的精神状态焕然一新。当时宿舍还没盖好,我们都住在工棚里。我还写过一首打油诗,描述当时乐观的生活态度。全诗记不住了,还记得开头几句:一块蓬布/几根杉杆/塔起工棚一大间/我们的青年突击队哟/就住在里边......

1976年结束了十年动乱,1977年恢复了中断十年的高考,一直心心念念的机会终于来了。高兴之后,又充满忧愁,最大的困难是没有任何复习资料,身处深山老林,无处寻找复习所需书籍和资料。我们这群人发疯似地使出浑身解数,搜寻每一个线索。找到一点资料,大家排好时间轮流阅读,有限的资料得到充分利用。最困难的是地理考试的准备,根本没课本和资料。我搞到一本比较新的地图册,最终也是全靠它完成了地理科的考试。上班时间是不能复习的,各车间领导没有公开反对,但内心也不支持我们,认为想高考的都是不安定分子。故意安排一些额外工作,表达他们的不满。即便如此,每个人一旦拿到资料和书本都是通宵达旦地复习,准确说,是学习,因为考试大纲中的很多内容,我们根本没学过。在宿舍学习,怕影响别人,就去车间。一夜过去,晨霜如雪,残月如钩。正所谓“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。准备高考的煎熬终于过去。1978年高考之后,我收到了山东大学政治经济学专业的录取通知书。拿到通知书那一刻,泪水盈满眼眶,不管身在何处,梦想始终没有放弃,当美梦成真,着实让人激动。

1978年10月4日来到如今称之为山东大学中心校区,彼时称为“新校区”报道,开始了四年的大学生活。那时的“新校”除了七七、七八这两级新生外,其他毫无新处可言。所谓的校园除了文史、化学和数学三栋教学楼及6栋宿舍楼外,就是利农庄农民的菜地和麦田。文史楼尤其破旧,链接南楼和北楼走廊两边的窗户多数没有玻璃,那番景象和想象中的大学校园相去甚远。当时大家都沉浸在对学习的渴望之中,除了几句抱怨,对简陋的设施并无过多的关注。然而,在后来的日子里,慢慢发现进出这栋破旧建筑,与你擦身而过的不乏许多可以称之为先生的学术大家,真是一个缺少大楼,但有大师的校园。

改革初期,对中国发展模式和道路的探索,形象地称之为“摸着石头过河”。这句话也适用于当年山大政治经济学专业的发展。从课程设计看,基本上以改革前的财经财院校的课程为主体,比如《国民经济计划学》、《商业经济学》、《农业经济学》等等,即便《会计学》、《统计学》这一类的课程其内容也与现在的同类课程相差甚大。著名的“巴山轮会议”以后,财径类专业的核心课程才明确确定,那是1985年以后的事了。四年中课时最多,用功最多,理解最难,也是理论收获最大当属《资本论》这门课,先后学了二年,第一卷学了一学年,第二卷和第三卷各一学期,确实下苦功进行了研读,三卷书的边际写满了注释和心得,在理论思考方面得到很多启迪,在我后来4 0多年的理论教学和研究中受益非浅。

这期间还有一些收获,就是去中文和历史系旁听了许多课和讲座。印象很深的是听杜甫研究名家萧涤非先生的讲座,评郭沫若的《李白与杜甫》。这是郭沫若在1971年出版的一本书,在特殊时期期间少有的学术著作。萧先生对书中抑杜杨李的写作动机做了深刻抨击,显示了鲜明的风骨和个性。还旁听过殷焕先先生的《训诂学》,高兰先生关于诗歌创造的讲座及先生动情的诗歌朗诵会。大三的时候,历史系邀请了美国纽约市立大学的唐德刚教授来山大讲学,旁听了他一学期关于李宗仁研究的课,以及郑鹤声、殷孟伦等等名家的系列讲座。还自己搬着凳子去数学系听过课。那时政治经济学系的学术活动相对较少,印象较深的是马家驹老师给七七级讲《资本论》,我们去旁听,连走廊里都站满人,成为当年经济系的一件学术盛事。

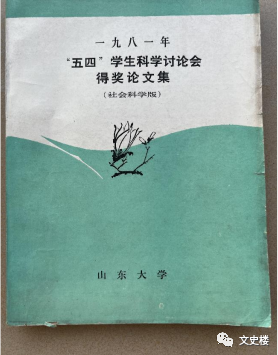

学习《资本论》后,受林白鹏老师讲课时对马克思早期著作讲解的影响,开始阅读马克思《一八四四年哲学经济学手稿》和恩格斯《乌培河谷的来信》等早期著作,继而产生了对马克思、恩格斯早期著作的研究兴趣。1981年“五四”前夕,学校组织大学生论文竞赛,我写了《马克思异化学说及其历史地位》一文参赛,并获奖得了我人生中第一笔奖金。这篇文章还引发了我与人民大学徐禾老师的一段交往。上大一时《政治经济学》这门课用的就是徐老师的《政治经济学概论》,这本教材也是当时最流行的政治经济学教科书,大家对徐禾老师充满敬意。1982年下半年,当时我已留校任教,突然收到徐禾老师的一封信,他在信里说在人大经济系资料室看到论文集里我写的那篇文章(获奖论文集虽然不是正式出版,但山大也发往许多大学进行交流),很感兴趣,谈了很多他的观点,说了很多鼓励的话。我当时备受鼓舞,毕业论文也选择了这方面的题目——《马克思1844年哲学经济学手稿初探》,并获得优秀成绩。此后我和徐禾老师保持了多年的联系,从他那里学到很多理论知识,开拓了我的理论视野。可惜搬家时保存多年的通信不慎丢失了,心疼了好长时间。

一个著名教授对初出茅庐年轻人一篇习作的关注,体现了老一辈学者高尚的情操,成为我学习的榜样。多年后,当我也开始带研究生后,一直以徐禾先生为楷模,爱护学生,关心学生,尊重学生的学术选择。

毕业留校后,本安排在资本论教研室,后来胡世凯老师又把我要到经济学说史教研室,希望我教西方经济学方面的课程。上个世纪八十年代中期后,西方经济学成为财经类专业核心课程,我开始讲授宏观和微观经济学,完成从资本论研究向西方经济学转变。在教学过程中深感自己对西方经济学需要有更系统全面把握,萌发了去国外读书的念头。1989年获得美国富布莱特奖学金和耶鲁大学入学通知书,后因“动乱”未能成行。1992-1994年公派去美国做访问学者。回国后,1996年主编了山东大学第一本《西方经济学》教课书,2003年后西方经济学专业开始招收博士研究生。2000年在山东大学威海校区兼任经济系主任,2004组建了山东大学商学院,2023年完全结束在山大经济学院的教学工作。从1978年算起,至今已在山东大学学习、工作和居住了45年,山大就是我的家。

2023年9月2日

内容转自文史楼公众号